本文旨在对日本与澳大利亚的天气进行深入对比分析,着重探讨两国的气候特征及季节变化。首先,我们将从地理位置和气候类型入手,分析两国的基本气候特征,并强调它们如何影响当地居民的生活方式。其次,我们将讨论四季变化的不同表现,包括温度、降水量及天气现象等方面,并指出这些差异背后的原因。此外,还会关注极端天气事件,如热浪、台风等,探讨其发生频率及对社会经济的影响。最后,通过总结归纳,明确日本和澳大利亚在气候上的异同,为未来的研究提供参考。

1、地理位置与气候类型

日本位于东亚,是一个由多岛屿组成的国家,其地理环境使得其气候呈现出明显的区域性特点。从北到南,日本经历了寒冷温带到亚热带的多种气候类型。例如,北海道地区冬季寒冷且雪量丰富,而冲绳则常年温暖湿润,这种差异直接影响了各地区的人居环境和农业生产。

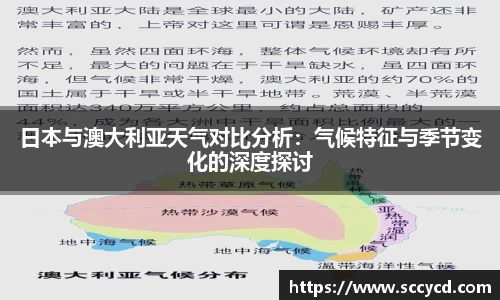

相较之下,澳大利亚是一个广袤的大洲型国家,其地形和纬度差异导致了复杂多样的气候模式。大部分内陆地区属于干旱或半干旱气候,而沿海地区则受到海洋影响,形成湿润气候。这种独特的地理条件使得澳大利亚从北至南、从东至西都展现出截然不同的天气特征。

因此,日本与澳大利亚在地理位置上存在显著差异,从而造成了两国在气候类型上的巨大不同。这些差别不仅体现在温度和降水量上,也反映在人们日常生活中,例如服装选择、建筑风格以及农业活动等方面。

2、四季变化特点

日本是一个四季分明的国家,每个季节都有其独特的景观和文化活动。春天樱花盛开,夏天则炎热潮湿,同时伴随梅雨期;秋冬时节,则可欣赏到红叶与雪景。这种明显的季节变化使得日本人习惯于根据季节调整生活方式,从饮食到服装选择,都深受其影响。

相对于日本,澳大利亚由于处于南半球,其四季变化与北半球正好相反。夏季通常是在12月至2月之间,而冬季则集中在6月至8月。在这个过程中,澳大利亚各州因地域差异而展现出不同程度的温度波动。例如,悉尼在夏天可能会经历高达40摄氏度的酷暑,而塔斯马尼亚则相对凉爽,这种局部性的天气变化为当地居民带来了独特体验。

同时,日本由于受海洋性气候影响,多数地区降水量较为丰沛,而澳大利亚部分内陆干旱区则面临严重干涸的问题。因此,两国在四季变化中的降水模式有很大区别,对生态系统和农业发展都有重要影响。

3、极端天气事件

随着全球变暖趋势加剧,日本面临着越来越频繁且强烈的极端天气事件,例如台风和暴雨。这些自然灾害不仅给民众生活带来困扰,也对基础设施造成严重破坏。同时,由于城市化进程加快,加之人口密集,一旦出现极端天气情况,将使得救援工作更加复杂困难。

另一方面,在澳大利亚,极端天气事件主要表现为干旱、高温及山火等现象。近年来,由于持续高温引发的大规模森林火灾已成为该国的一大挑战。这不仅危害生态环境,也威胁到了人类生命财产安全。政府为了应对这一问题,不断加强防火措施,但成效仍需进一步观察。

因此,从极端天气事件来看,日本与澳大利亚各自面临不同的发展挑战。在应急管理策略上,两国也需要根据自己的实际情况制定有效方案,以减少自然灾害所带来的损失。

4、社会经济影响

日本因其特殊的位置和气候条件,使得农业发展十分依赖于稳定且适宜的天气。例如,大米作为主要粮食作物,其生长周期受到降水量和温度波动的重要影响。而随着全球气候变化加剧,该国需要不断调整农业生产结构,以适应新的环境条件,实现可持续发展目标。

而在澳大利亚,由于广泛分布的大面积农田以及土地利用方式,各行业也受到了天气因素直接制约。例如,在内陆地区干旱年份,会导致农作物减产,从而提高食品价格,对经济产生连锁反应。此外,对于旅游业来说,各种特色自然景观也因天气因素受到影响,因此必须灵活应对每年的具体情况,以吸引游客并保持收入稳定。

综上所述,无论是日本还是澳大利亚,其社会经济的发展均深受当地独特气候条件及变化趋势所制约。因此,两国均需加强研究并采取相应措施,以实现更好的适应能力,并推动可持续经济增长。

总结:

通过以上分析,我们可以清晰看到日本与澳大利亚在天气和气候方面存在诸多显著差异。从地理位置到四季变化,再到极端天气事件及其社会经济影响,这些方面共同构建了两国各自独特的发展模式。同时,这些差异也为我们理解全球变暖背景下,不同区域如何面对环境挑战提供了宝贵经验,为未来政策制定提供借鉴依据。

Total而言,日本与澳大利亚在面对日益严峻的全球环境挑战时,都需要积极探索适合自身发展的应对策略,加强国际合作,以便共同创造一个更美好的未来。在此过程中,两国都能借鉴彼此经验,实现更有效的信息共享与技术交流,共同提升抗击自然灾害能力,为全球可持续发展贡献力量。

发表评论